2021-09-24

読んだ本,「アジアの不思議な町」(巖谷國士)

2021-09-17

読んだ本,「地上に星座をつくる」(石川直樹)

2021年9月,祖父の押し花・シュンラン

「シュンランとエビネ」のページに,吸い取り紙に挟まれた春蘭の押し花が挟まれていた!大好きな春蘭,祖父も大事に育てていたのかと何だかしんみりしてしまう。一体,何年前の花弁だろう。アクリルのフォトフレームに挟んでデスクに飾ってみた。

古本市で買った本,巖谷國士など

2会場に分かれていて,メインはオーソドックスな感じ,第2会場は青いカバやクラリスブックスなど若い人にも楽しめる感じ。どちらも開催2日目ということもあり,充実の品揃えでした。収穫(?)はこんな感じ。

テレビで対談番組を見てから気になっている石川直樹を特集したユリイカは2011年のもの。若い写真家の10年間が気になる。クラリスブックスで見つけた巖谷國士の「アジアの不思議な町」は1992年刊。まだぱらぱらとめくっただけですが,ヴァーラナシー,アグラ,ジャイプル…などなどの地名に心が踊ります。

2021-09-07

2021年9月,埼玉北浦和,「ボイス+パレルモ」展

今年が生誕100年のボイス展というのはよくわかるとして,パレルモって誰だ?と気になります。ボイスをして「自身に最も近い表現者だった」と言わしめたというその人は,実質的な活動期間は15年に満たなかったとのこと。

会場でとにかく驚いたのは,パレルモの線の細さ。「繊細な」という形容が合うのかどうか,ボイスの力の傍らでひっそりと壁に佇む楕円や三角形や,「布絵画」や「金属絵画」には驚きというよりも,どう接したらよいのかわからなくなってきて途方にくれてしまう。

これが未知の作家の展覧会である「パレルモ展」なら,いろいろ言葉もついてくるかもしれないのですが,何しろ「ボイス+パレルモ」展なのです。

ボイスはなじみのあるフェルト作品やパフォーマンスの動画展示も多く,それほど目新しい印象の展示ではありませんでした。国立国際美術館で見たIntution「直観」の木箱も。しかし,パレルモ=「自身に最も近い表現者」の作品を鏡とすることで,あの饒舌さは何かの裏返しなのかもしれない,と感じずにはいられない,そんな不思議な体験をした気がします。

ショップを覗いてみると,図録が意外と高価で,躊躇してしまう。図録の横には若江漢字・酒井忠康共著の「ヨーゼフ・ボイスの足型」が。そうだ,あの本をじっくり読み直してみよう,と手ぶらで美術館を後にしたのでした。

読んだ本,「どこか安心できる場所で 新しいイタリアの文学」(パエロ・コニェッティ他)

「どこか安心できる場所で 新しいイタリアの文学」(パエロ・コニェッティ他)(国書刊行会 2019)を読了。「ポルトガル短編小説傑作選」と同じコラムで小野正嗣氏が紹介していたもの。本書の序文も氏が執筆している。

2021-09-04

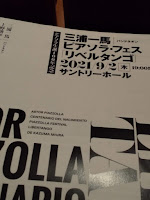

2021年9月,東京溜池山王,三浦一馬 ピアソラ・フェス「リベルタンゴ」

みなとみらいでは三浦一馬のトークが随所に入って,笑いも起こるアットホームな雰囲気のコンサートだったけれど,今回は錚々たる顔ぶれの演奏に奏者も会場もピリっと引き締まってる感じ。オールピアソラの構成は,一曲ごとに大変な盛り上がりです。

そして休憩を挟んで,「リベルタンゴ」に角野隼斗が登場。旬の人,というだけでなくその演奏には自信とパワーが漲っていてオーラ全開でした。ショパンコンクールも応援しよう。

どうしてもキンテートのメンバーの演奏と比較してしまいますが,バイオリンとチェロではこれほど曲の印象が違うものなのか,と驚きでした。石田泰尚のバイオリンがぶっ飛んでたせいもあるのだけれど。

読んだ本,「スーパーエンジェル」(島田雅彦)

本書の惹句には「 全知全能のアルゴリズム=マザーに支配され,生まれながらに階級で選別されて生きる人類。異端の少年と中古アンドロイドが世界を変えるSF冒険物語」とある。少年アキラはマザーを裏切るゴーレム3の力を得て新しい次元へと踏み出す。

「カタストロフマニア」にも通じる活劇だが,小説家の想像力とオペラの話法が絡み合って,とにかく舞台を見たかった,というのが読後の実感だ。年内に配信があるそうなので,それを楽しみに過ごすことにしよう。

「何も知らない人はいう。/パンドラの箱を開けるなと。/災厄が世にはびこるからと。/でも蓋は開けるためにあるんだよ。/邪悪なものなど何もないよ。/おやおや,箱の底に何かある。/キノコみたいなものがある。/ほらほら,これが希望だよ。/希望はここにしかないんだよ。」(pp.66-67)

2021年9月,東京丸の内,「蘭花百姿ー東京大学植物画コレクションより」展

明治の写生図に始まる植物画はもちろん,標本資料,西洋の蘭図譜,ほかにも盆器類や古写真・絵葉書などなど思ったよりもずっとバラエティに富んだ100点余りの資料がとても楽しい。

「大日本植物誌」の牧野富太郎原画によるボウランLUISIA TERESにくぎ付けに。以前,京都のみたてで購入したボウランを冬を越せずに枯らしてしまったことがあって(たぶん、水のやりすぎ),でもあの美しい姿が忘れられません。またどこかでボウランを手に入れて今度こそちゃんと育ててみたいなあ,とそんなことを思ったのでした。